Creative Education

2025年7月11日

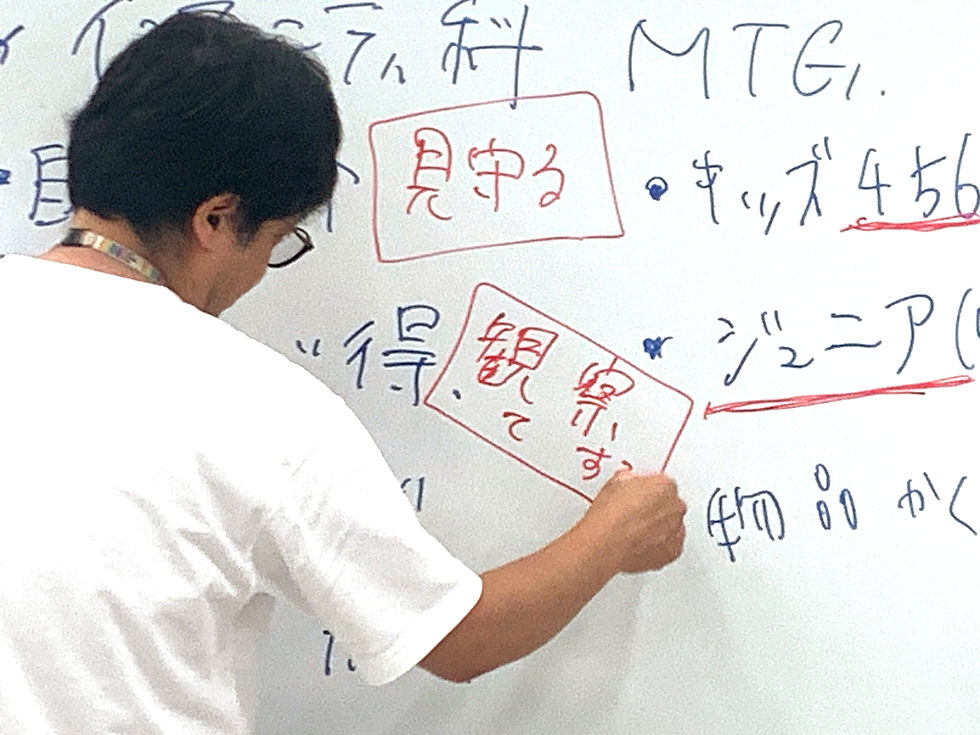

キッズ&ジュニアコース:コーチ陣をアップグレードするための研修をやってます!

OCHABIのコーチ陣は優秀。しかし、その質を維持しなければならないし、成長もさせなければなりません。そのためには、経験豊かなコーチが後輩を育てる必要があります。

T.B

キッズコース、ジュニアコースのコーチたちが研修を受ける情報をキャッチ!

〜気になる研修内容をここで明かします〜

コーチの質を上げる、維持するための研修を行なっている日の情報をキャッチした筆者は、その研修の内容を知りたく、当日の研修に参加してまいりました。

キッズコース、ジュニアコースを担当するコーチたちに向けた研修でしたが、美術教育の現状や子どもへの接し方など、勉強になる情報がたくさん拾えました。

まずは、キッズ・ジュニアコース設立の理由から

研修が始まり、松枝主任コーチが語り始めます。

自身がお子さんの幼稚園で“これは問題なのでは?”と思ったことから話し始めました。

お絵描きの時間には、園児全員が同じ成果物を描いて出さなければならない方針で授業が進められていた幼稚園だったそうです。

松枝コーチが幼稚園側に対し意見をしたところ、「これが当方のやり方であるから、変えることはできない」と言われたとのこと。

実は筆者の息子がその昔、通っていた幼稚園もそのような方針で絵を描かせていました。確かに、壁に掲示された園児たちの絵はどの作品も同じような絵でした。

そこで松枝コーチが、“子どもが感じたままのことを絵にすることが出来ないのは問題である、自由に描きたい子どもたちがのびのびと絵を描ける場所をつくらなければならない“という思いで用意した場所が、キッズ・ジュニアコースなのです。

そういった経緯をまず知っておくことも大事。

子どもたちから「引き出す」ことが役目

大体の子どもたちが、「これをやってはいけない」「これは描いてはいけない」「こう描かなきゃだめだ」という縛りを経験しているらしいです。

なので最初のうち��は結構ビクビクして参加するそうです。まずは「何をやってもいいんだよ」「好きな色を使っていいんだよ」と伝えた上で「どうしたいの?」とヒアリングをして、その子のやりたいことを引き出してあげる。そしてのびのびと描いてもらう。

そうやって、ここはそういう場所であることを理解させるのだそうです。

・「習う」ではなく「探究する」

・「講師」ではなく「コーチ」

という考え方の元、“教える側”ではなく“引き出す側”として、コーチという立場で参加することを前提としている、ということです。

完成よりも過程を見てあげる

これまで、授業内容に親御さんが介入されてくることが結構あったそうです。

ご自身のお子さまがどのような創作をしているのか。どのような作品をつくっているのか。とにかく完成品をご覧になりたいという方が多かったとのこと。

それはよーく分かります。親ならば普通だと思います。

しかし、このキッズ・ジュニアコースにおいては、そのようなご希望にはお応えしていない。なぜかというと、完成よりも過程を重視しているからだと。

中には、紙にほんの少ししか描いていないお子さんもいたりするそうです。でも、その“ほんの少し”を描くに至るまで、たくさん考えて、たくさんコーチとコミュニケーションしている。だから、たとえ“ほんの少し”描かれたものであっても2時間、3時間かけてつくってきた集大成であると考えて、そこに至るまでの過程を大切にしてあげている、とのことです。

「上手に出来たね」よりも「たくさん考えたね」「たくさん実験したね」というふうに過程を認めてあげることが大切、ということを松枝コーチは強調しておりました。

「正解であること」よりも「好きであること」

ある課題を出し、つくらせる。すると、その課題からは多少ズレた表現をつくるお子さんもいたりします。そんな時は、

「これは違うから、こう直しなさ��い」と伝えるのではなく、

「じゃあ、これをどういうふうに今回の課題に合うようにすればいいんだろうね」

と伝える。

癖の強い子がつくった・描いたものを決して否定はしない。「こういう考え方もあるよね」と、その子の価値観を尊重するということです。

まず、自身がやりたいと思ってつくったことを1回受け取った上で、軌道修正の必要があればコミュニケーションをとっていくのですね。

とにかく、好きでやっていることは決して止めない、というのがポイントなのです。「夢中の先に道がある」という考えを持って、しっかりサポートしてほしい、と。

筆者もこういう教育を受けたかった。好きな絵を描いていて、どれだけ怒られたことか・・・。

視点を切り替えることの大切さ

コーチ陣も、子どもたちの価値観を柔軟に吸収できる状態でいてほしい、と松枝コーチ。

視点がガラッと変化して、時には自分の作品や作家活動に活かせる場合もある。大人の視点も大切で、「じゃあこういうふうに見てみたら?考えてみたら?」と子どもに視点の切り替えのきっかけを与えることも意識してほしい、広く色々な視点で物事を見られるように導いて上げてほしい、とのこと。

これは生きていく上で重要なことですね。何でも色々な方向から見ないことには、真の理解は得られませんし、問題点も見えてきません。

もしも、このようなお子さんがいたら

今のところ、こういった例は無いのですが、すごく残酷な絵を描くようなお子さんがいた場合、どう対処するのか?ということにも触れていました。

そういうお子さんへの接し方としては、例えば「これはちょっと怖いな。夢に出てきちゃいそうだな」などというかわし方をしておき、「私に報告してください」と松枝コーチ。

そのようなお子さんは心の闇を抱えている可能性があるから、まずは報告してもらう必要がある、と。

少し様子を見て、その後の作品がどういうものになっていっているかを報告してもらい、残酷な絵を描き続けてしまっているようならば、保護者の方と面談をするなど対策をとっていく、とのことです。

このようなケース。これまでに例が無いというのは、良いことですね。

子どもへの接し方の注意

研修の講義は、岩崎コーチにバトンタッチされます。ここからは生徒への具体的な接し方や、禁止事項の検討などのお話が出ました。

まず大事なのは、子どもに接する時の目線。必ず上からではなく、子供よりも低い目線でコミュニケーションをとることを心がけてほしい、と。

岩崎コーチがしゃがんで実際の子どもの目線を見せながら説明。

基本的なことですが、とても大事です。子どもにとって大人というのはもう大巨人ですから、上から話しかけちゃうと、それはそれはすごい威圧感でしょう。

筆者が子どもの頃に抱いていた大人への恐怖感を思い出します。教師が上から振り下ろすゲンコツなど、凄まじい恐怖でしたし、凄まじく痛かった(注:昭和の話です)。

そうやって子どもとの距離感を無くした上で、創作を見ていきます。その際、子どもたちの創作が進んでいく中で、1人の子どもの後ろにずっと立ち過ぎないように注意すること。

コーチに自分ひとりの作品に集中されてしまうのは、その子どもにとって非常にストレスになるから、と岩崎コーチ。

そしてつくった作品については、たとえ本人の心の中では失敗だったとしても、失敗にさせないようにすること。それは必ず次につながることを伝え、理解させるようにすること。チャレンジすることの大切さを伝えてほしい、と。

これも人として生きていく上ではとても重要なことですね。

個性との向き合い方について

岩崎コーチが、子どもたちの個性や特性にどう対応していくかも話しました。

まずは、イヤホンを装着しながら創作している生徒への対応。

基本は禁止とするが、説得材料が必要。研修の場で話し合われ、

「ここにいる皆にお話をしている授業だから、あなたにだけ聞こえないというのは勿体無いですよね」

「何かのトラブルや災害の時に、周りの音が聴こえない状態になっているのは危険ですよ」

「音が漏れると、周りの人たちの創作の邪魔になりますよ」

という諭し方で禁止を説得する、という方向で、主任会議で議題にあげましょう、ということになりました。

そして、コーチに聞きたいことが多い生徒への対応。

「この子にかかりっきり」という見え方にならないように、クラスの皆が共有出来るような答え方をしていくようにしましょう、と説明。

うーむ、これは結構熟練が必要かな、という感じ。

ですので、他のコーチと情報をしっかり共有した上で授業に出ましょう、という説明がありました。

あとは、つい走ってしまう生徒への対応。

特にトイレ休憩の時に起こりがちらしいのですが、アトリエから外に出ると、ちょっとした開放感から走り出す��子も少なくないとか。

OCHABIの1階の廊下はスロープになっている関係もあり、スピードもついてしまいます。

なので、お手洗いに行くお子さんには必ず付き添うように、という注意喚起も行ないました。

そしてアトリエ内にある画材や道具の場所確認を最後に行ない、研修は終了。

研修内容は概ねこのような感じ。3時間に渡り、行われました。

さて、コーチによるコーチのための研修。私もお邪魔して勉強させていただきました。

筆者も人に教える難しさは理解しているつもりです。指導経験もあったりします。

しかし、こういう研修は受けたことがなく、ぶっつけ本番、見て聞いて覚えるOJTでやってまいりました。

現場で覚えるのが一番とも言いますが、今回のような研修は絶対にやらないよりはやったほうが断然いい!

若手コーチ陣は、これで現場に臨む姿勢も変化するのではないでしょうか。

コーチの皆さん、お疲れさまでした!

.png)