2025年6月15日

アフォーダンス×ふつう×プロダクトデザイン

OCHABI主催のデザイン教育シンポジウム。第6回目のゲスト深澤直人さんと共に、プロダクトデザインを実践。子ども達に分かりやすく、アフォーダンスとデザインの根本的な考え方やご自身の経験から大切なことを伝えてくれました。

T.B

デザイン教育シンポジウム、6回⽬の開催となる#5。

今回はプロダクトデザイナーの深澤直⼈さんをゲストにお呼びして⾏われました。

会場は⾚坂のUoC(University of Creativity)です。

そう、#4でも会場となった、ペットボトルの恐⻯オブジェなどがある、楽しい空間です。

OCHABI Institute研究員の服部亮(以下Ryo)が、会場にあるドラを鳴らして、深澤さんをお呼びします。

「ナオトさーん!」

すると、Ryoの隣に座っていた深澤さんが、笑顔で両⼿、両⾜を広げて⽴ち上がりました。 とても楽しいシンポジウムになりそうな予感。

深澤 直人さんもOCHABIのOB!

歴史あるOCHABI!!

国内外で活躍するデザイナーのOBがたくさんいらっしゃるのですが、深澤直人さんも、その一人です。

お⼦さんたちとのワークショップは初めてという深澤さん。

参加者の⽅々に向かって、

「お互い、初⼼者だね!今⽇はリラックスしてやってください!」

と⾔われ、場をほぐしていただきました。

プロダクトデザインの第⼀⼈者でいらっしゃる深澤さん、OCHABIのご出⾝ということで、OCHABIで学ばれていた頃のお話をしていただきました。

「⼈⽣で⼀番楽しい時間だった」と語ります。

トップを⽬指す⼈たちの中で絵ばかり描く、という毎⽇がとても楽しく充実されていたとのこと。

深澤さんはOCHABIで学び、⼀浪され、多摩美術⼤学に⼊られました。

現在はその多摩美の副学⻑も勤めていらっしゃいます。

副学⻑というお⽴場もあり、これからどういうデザイナー、クリエイターを育てていくかを考えられているとのことです。

どうすれば皆の創造性を⾒つけられるのか、が⼤事。

なので、芸⼤・美⼤の⼊学試験も、あと数年で激変するでしょう、とおっしゃいます。

なぜなら、現代はネットやAIなど優れたツールがたくさん存在するので、絵が描けるか描けないかだけでは判断が出来なくなっているから。

確かにそれはここ数年で⼤きく変化、進化してきたことですね。

意識や価値観を柔軟に変えていかねばならない時期なのかもしれません。

デザインの根本的なところとは?

深澤さんが⾝体をグニャグニャっと動かし�ながら説明をされます。

「こうやって、⼩さな⼥の⼦が落ち着きのないように踊っています。その⼥の⼦は、スキップしよう!とか、こうやって踊ろう!などとは考えずにやっているんです」

「ダンスの先⽣がその様⼦を⾒て、ダンサーたちに『あの⼦のように踊るのよ!』と⾔うんです。ところが、それが出来ないんです」

「オリンピックに出るような⼈も、体操の選⼿も、⼦どもの頃は出来ていたのに出来なくなっている。

なので、⼦どもの頃のように戻すような訓練にほとんどの時間を費やしているのです」

確かに、思い当たることはたくさんあります。

筆者も、⼩さい頃に自然に出来ていた動きや表現というのが出来なくなっている、と思う場⾯がけっこうある。

「思わずやってしまうこと」

⼤⼈になると、「考え」で⾃分を動かすために出来ない。

⼦どもの時は、考える前に動いているから出来る!ということです。

⼦どもにデザインを教えることは難しい、と深澤さん。

「なぜなら、⼦どもの⾏動そのものがデザインだから」と。

そういうふうに、「思わずやってしまうこと」を「アフォーダンス」と⾔います。

そう、今回のテーマ、「思わずやってしまうこと=アフォーダンス」のことをご説明いただきました。

⽇常の中の「アフォーダンス」

深澤さんが「アフォーダンス」とデザインの関係をわかりやすくご説明されました。

歩いている時、履いている靴のことや床のことは考えな�い。

カレーを⾷べている時、スプーンのことは考えない。

「思わずやっている」というのが⼈間のほとんどの⾏為。

しかし「歩きにくい」「⾷べにくい」という時、上⼿くいかない時に初めて気付き、考える。

社会というのは、そういうふうに、考えないで自然に動けるように出来ているのです。

「そういう“ 普遍 ”を⾒つけることが、デザインのアイディアにつながる。

問題は、それをどうやって⾒つけるか、である」ということを強調されました。

⼈が環境からもらう価値

「Affordance=⼈間が環境からいただく価値(意味)」であるということを、アフォーダンスを考えたアメリカの⽣態学者ジェームズ・ギブソンさんが⾔われたそうです。

そのことを深澤さんが、今いらっしゃる会場の環境下でわかりやすくご説明くださいました。

座っておられた段差を指さします。

「私は、ここに段差があったので座る、という⾏為をしました。しかしこの段差の下の床に座った場合、どうでしょう?」

深澤さんが床に座り、段差に背を預けました。

「こうすると、この段差は座る場所ではなく、寄りかかる場所になります」

再び⽴ち上がり、段差に⽚⾜を乗せて靴紐を結ぶ真似をし始めます。

「この場所全体が決して靴紐を結ぶためのステップではない。そういう場所だと

思わないで⾜を乗せて靴紐を結ぶ。これが『アフォーダンス』なんです」

居る場所と状況によって、⼈間がそこの環境からもらう価値が変わってくる。

その時の機能を価値として捉えることが「アフォーダンス」なのだということです。 「⼈が思わずやっていることから、アイディアを引き出しましょう」

これが今⽇の⼀番のメインテーマです!と深澤さんがおっしゃいます。

デザインは環境に溶け込んでいる

そのアイディアを引き出してデザインするということは、とても難しいことだと語ります。

なぜなら、⼈が思わずやっていることが何なのか、を知らなければならないからです。

毎⽇やっていることが当たり前すぎて、ほとんどの⼈がそれを気にしていないから、それを知ることが難しいのです、と。

深澤さんのデザインの事例でわかりやすく

深澤さんの手掛けたお仕事で、傘⽴ての事例が取り上げられました。

⽇常⽣活で傘を壁に⽴てかける際、傘の先が滑って倒れてしまいますが、そうならないように⾃然に床のタイルの⽬地に傘の先を合わせて⽴てたりする。

ここで重要なポイントは、「無意識の⾏動」が、実はデザインのヒントになるということ。

先端の形状やタイルの⽬地幅など、計算されたわけではないが⾝体が適した場所を選んでいる。

この⾏動を⾒据え、形状や⼨法を考えることから新たな傘⽴てのデザインが⽣まれます。

既存の傘⽴ての多くは、傘⽴ての⼀般的な形状サイズやに囚われて、新しいデザインの発想が難しい。

傘をタイルの⽬地にはめる⾏為は⼀⾒偶然のように⾒えるが、その⾏為⾃体が傘を安定的に⽴て掛けることに繋がり、環境に新たな価値を与えている。

そういった無意識の⾏動が⽰す環境との関係性を正しく認識することで、より本質的な価値を持った新しいデザインを⽣み出せることになります。

続いて、照明器具のデザインの事例。

⼀⾒シンプルな照明器具だが、下に⼩さなお⽫のような部分がついており、これによって照明と⽇常の⼩物の置き場が⼀体化した新しい使い⽅を提案したデザインになっております。

鍵やアクセサリーなどを⽞関やタンスの上に置く、という⾃然な⾏為に注⽬し、その⾏為に合ったデザインの重要性について検討されたデザインの例です。

加えて照明器具のスイッチについても触れます。

この照明のスイッチ操作は「下から上へ上げる」という動作となり、この動作がとても⾃然に感じられることを説明されます。

この「下から上へ上げる」動作は、⽫に物を置く⾏為に続く動作であることがポイント。

これがケーブルの途中にスイッチがあり、そこをカチッとさせるような設計になると、操作感が悪く快適なデザインとしては成⽴しない。

つまり使う側の⾏為と設計が分離されている例として⽰されました。

普段、無意識に⾏っている⽇常の動作に寄り添ったプロダクトデザインには、使いやすさと快適さが重要であることを強調しました。

続いて、炊飯器のデザインの事例。

ご飯をよそった後、しゃもじをどこに置くか?の問いを深澤さんが参加者の皆さんに投げかけました。

「炊飯器の左隣に置く」「⾷洗機に⼊れる」などの答え。

正解は、「炊飯器の蓋の上に置いてしまう」です。

これは意外と考えても分からない。

蓋にちょっとした突起を付けることで、ご飯をよそった後にすぐしゃもじを置ける場所が確保されたことになります。

このようにちょっとした⼯夫をすることで、消費者に愛される関係が出来ます。それで1つのブランドが作れることになります。

次に、倒れた⽊に座っている様⼦から発想されたベンチのデザインが紹介されます。

ベンチは形を変えられる形成合板プライウッドで作られているというのが特徴です。

このベンチはただ座るだけでなく、置くことでテーブルの役割も果たせる多機能性を持っています。

このデザインは斬新なアイデアであったため、製品化されたものの販売はあまり伸びませんでした。

しかし、深澤さんは今でもこのベンチが傑作だと思っている、とおっしゃっておりました。

確かに、筆者も広い庭を持っていたらこれは欲しい!

また、デザイナーの視点で丸い形状のアイデアから少し「潰した」形にアレンジすることで、より実⽤的なベンチに仕上げる⼯夫がなされていることも語られました。

続いて、約20年前に制作されたCDプレーヤーについての話題です。

この壁掛け式CDプレーヤーは、⾳楽を再⽣する際、換気扇のスイッチを連想させる紐を引っ張ってカチッと⾳が鳴ると再⽣されるプレーヤーでした。

特に重要なのは「カチッ」と⼿応えのあるスイッチ操作です。

当時はまだタッチスイッチが普及しておらず、物理的なクリック感があるスイッチを採⽤することで、ユーザーに確かな操作感を提供できていました。

このCDプレーヤーは20年以上も売れ続け、家電がどんどん進化しCDというメディアがあまり使われなくなった現在でも、機能性とデザインの両⽴が評価され、⼈気を保ち続けています。

このプレーヤー、筆者もMUJIで⾒かける度に買いそうになります(じゃ、早く買えよ!笑)。

⼤学⽣の作品も⾒せていただき、創造性や社会性とデザインの関連をご説明いただきました。

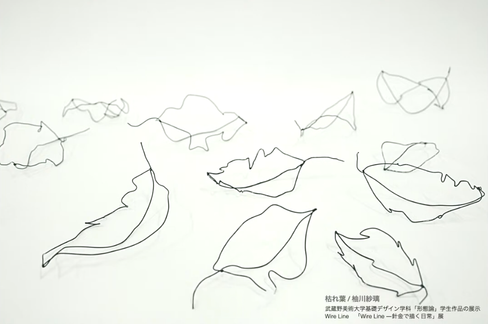

⼤学⽣が⿊い針⾦を使って⽴体物を作る課題の事例を⾒ながらお話は進みます。

優れた作品として紹介されたものは、細い針⾦で作られた枯れ葉のリアルな形状でした。

この作品は平⾯の線画ではなく、「3次元の線」の表現に成功しています。

この作品を制作しながら学⽣は、2次元と3次元を⾃由に⾏き来しながら空間認識⼒を鍛えることの重要性を学びました。

そして学⽣たちが制作した⽴体的な作品群の中から、インスタントラーメンの形状をモチーフにした作品が紹介されました。

この作品は単純模倣ではなく、その形態や「張り感」に対して創造的な解釈がなされており、美術館に展⽰されてもいい程のハイクオリティな作品です。

.png)