2025年6月15日

WITHOUT THOUGHT

〜思わずやってしまうこと〜プロダクトデザインの事例

OCHABI主催のデザイン教育シンポジウム。第6回目のゲスト深澤直人さんと共に、プロダクトデザインを実践。子ども達に分かりやすく、アフォーダンスとデザインの根本的な考え方やご自身の経験から大切なことを伝えてくれました。

T.B

説明しなくても、⼈が動いてくれるデザイン

前記事に続き、今度は少々ブラックユーモア的な事例をご紹介いただき、デザインの機能性や複雑さや奥深さを解説していただきました。

まず、⽜乳パックを⺠家の柵の上に置いた例が紹介されます。

パックの底⾯が柵の形状とほ��ぼピッタリ合うということで、柵の四⾓形にピッタリ合わせて置かれた⽜乳パックの画像を⾒せていただきました。

これは状況に合わせた形でパックを不法投棄した悪い例ではありますが、

「⼈間は無意識のうちに環境に適合する⾏動や配置を選ぶ」という事実が⽰されています。

ここで⾔う「⼈間は⾃分で⾃由に動くのではなく、環境に合わせて動いている」という重要な認識が⽰され、

デザイナーの役割が「説明や指⽰がなくても⼈間が⾃然に動ける環境を作ること」だと説明されました。

つまり、良いデザインとは「無意識のうちに使う⼈の⾏動を誘導・⽀援すること」だということです。

もう⼀つ、モラル的には悪い例だが、駅の階段のポイント⽂字ブロックでタバコの⽕が消された画像を⾒せていただきます。

これは「悪い⼈」の⾏為ですが、この⾏為が成り⽴つ「環境の与え⽅」も同時に問われています。

ここでは、単純に「悪」と「善」で切れない⼈間の本能的な⾏動パターンとデザインについてのご説明となります。

例えば、他の動物の捕⾷⾏動も⼈間の倫理とは違った⾃然の法則が働いているように、

デザインも概念的な�倫理的配慮だけでは解決できない深さがある、ということです。

そして、地下鉄の窓ガラスに映る⾃分を⾒ながら髪を整える⾏為も、無意識に環境のアフォーダンスを活⽤している典型例として紹介されました。

これは皆さん、やられたことがあるのではないでしょうか。

また、⾃転⾞のカゴにゴミを捨てられている例も⾒せていただきました。

「ここに捨てるのは悪い⾏為ですが、形状がゴミ箱に似ている点や設置環境が、ゴミ箱のように使われやすくしてしまっている」という

環境と⼈間の⾏動の関係性を⽰しており、このようなこともデザイナーはしっかりと考慮する必要がある、とご説明されました。

さらに視覚障害者⽤の床タイルも例に挙げられ、これが健常者も、歩きスマホの時の「⾜場」として利⽤していることから、デザインの多機能性と複雑さが⽰されました。

デザイナーとは、説明をせずとも、⼈がそういうふうに動いてくれるようなデザインをしていくことが⼤事である、ということを強調されました。

子ども達も、人が思わずやってしまう事例のスライドを見ながら、一緒にクイズのように考えたり感嘆したり、とても楽しそうにしていました。

デザイン性と機能性の両⽴

次に、飲み物のパッケージの事例もご紹介いただきました。

まず、深�澤さんによって考案された紅茶のティーバッグ。

ティーバッグに付いているリング(輪っか)が⼤きな意味を持っています。

「このリングは、何のために付いているでしょう?」という問いに、参加者の⽅々はどなたも答えられませんでした。(筆者も分からなかった)

ポイントは、このリングの⾊。

紅茶の⾊とリングの⾊がマッチした時が最も美味しい飲み頃になる、というものでした。

いやはや、感動モノですね!

この細かい配慮、アイディアで、美味しい紅茶を正しく飲んでいただきたい、というデザイナーのメッセージが伝わりますね。

そしてもう⼀つ、バナナジュースのパッケージをご紹介いただきます。

テトラパックという⼀般的なジュース容器を⽤いながら、バナナの特徴をうまく取り⼊れたデザイン。

デザイナーはバナナの形状、特に表⾯の質感や⾊のグラデーションを細かく観察し、それをパッケージに反映させました。

また、パッケージ制作の会社の職⼈が指⽰書にも無かったのに「バナナの傷」を付け加えてくれたことで、バナナの特徴をよりリアルに再現できている優れたパッケージで、世界の美術館から貸して欲しいと⾔われるほど。

バナナを⼿に持ったときの「ひんやり」とした感覚や重さと、ジュースを持つ時の感覚が重なり合っているということも⾼評価のポイント。

このパッケージはフランスのアート誌の表紙に載るほど、製品としても美術作品としても⾼い評価を受けていることから、デザインの可能性とアート性を両⽴させた成功例のパッケージと⾔えます。

駅をテーマにしたデザインのアイディアもご紹介いただきました。

まず、新幹線パターンの柄が⼊ったハンカチ。

これを新幹線のホームのキヨスクで販売したら爆発的な⼈気が出るだろうというユニークな発想。

⽇常のありふれた空間に対して、遊び⼼を持った商品企画が提案されている例。

駅貼りの広告の事例で、広々とした気持ちのいいゴルフ場の写真が全⾯に出ている箱根ゴルフクラブの広告。

駅のホームでゴルフクラブに⾒たてて傘を使っている⼈が多いことに着⽬したアイディア。

思わずボールを打ってみたくなる⾏為につながるようなユーモラスな広告。

同じ駅貼り広告で、眼科の広告の事例。

ホームの向こう側に、視⼒検査のランドルト環が並んでいる広告。

消費者が楽しんでもらえるよう、視覚的な⼯夫をしている事例。

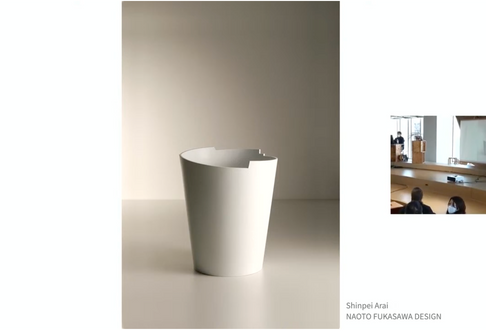

そのほか、A4サイズのトレー付きゴミ箱や、味噌汁の茶碗をイメージした漆塗りの朝⾷⽤マグカップ、道に落ちているコインがはまる溝が靴底にあるシューズなど、

まるで冗談のようだけど冗談ではない、ユーモアとセンスに溢れ、機能的にも優れたデザイン�の例をご紹介いただきました。

デザインは簡単なものではない

デザインを考え抜くためには、⽇常⽣活で無意識に⾏う⾏為や感覚を俯瞰してみて、⾃分⾃⾝の⾏動を記憶するトレーニングが必要、と説明されます。

単に⼦供の感覚を育てることの重要性を考えるのではなく、「なぜこうなっているのか?」を考えられること。

そしてデザインに対して感受性を持てるように⼩さい頃から努⼒することが⼤切である、と説きます。

違和感の感覚がデザイナーのセンサー

⼈間は「嫌だな」と思うことがたくさんある。

建物の階段が登りにくい、変なビルが気になるなど、そういうネガティブな感覚(違和感)こそがデザインのヒントになる。

⾃分の⼼に引っ掛かっている“ささくれ”のようなものをセンサーにして⽣きていく。それはデザイナーの基本です、と語られました。

.png)